作者/吳宥榛

在性教育課堂上,我常和小學低年級的孩子們一起讀繪本。其中有一個故事,講到主角在聚會上被一位「認識但不太熟」的叔叔突然抱了一下,這種情境對孩子來說並不陌生,甚至可能真實發生在他們的生活裡。

我問孩子們:「如果這情況發生在你身上,你會有什麼感覺?」有的孩子皺著眉頭說:「不喜歡。」、有的孩子笑著脫口而出:「很開心!」、但是也有不少的孩子低下頭、沉默許久,才小聲地說:「我不知道。」

那句「我不知道」或許是因為孩子還不懂得如何描述自己的感受,也可能是害怕答錯、或擔心與別人不同。有時候,孩子不是不想回答,而是還沒有找到能說出感受的語言。

我想,如果能有一種更溫柔、更多元的方式,陪伴他們一起找到屬於自己的表達語言,也許孩子們就能更自在地面對每一份感受!

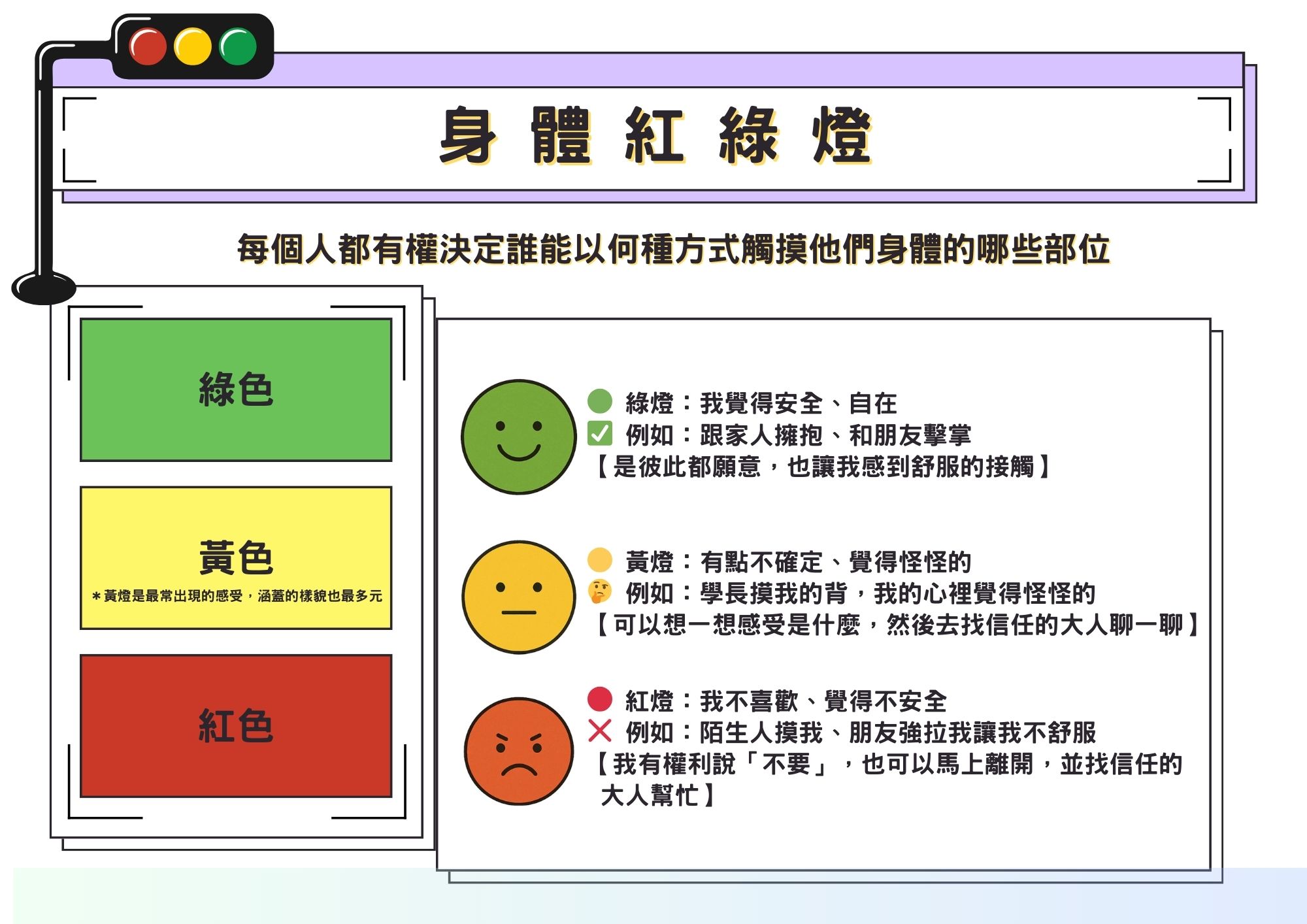

傳統教學工具「身體紅綠燈」的侷限

在許多身體界線與安全教育課程中,「身體紅綠燈」是一個常見的教學工具。它會透過紅、黃、綠三種顏色,幫助孩子劃分不同部位的觸碰界線:

- 紅燈:任何人都不能碰觸的部位,例如私密處。

- 黃燈:必須經過自己同意,才可以被碰觸的部位,例如肩膀或頭。

- 綠燈:一般朋友或日常互動可以碰觸的部位,例如擊掌或牽手。

孩子可利用有顏色的貼紙或卡片,標示在人體輪廓圖或自己的身體上,直觀地表達觸碰的安全範圍。

然而,這種方法雖然簡單、容易理解,但也有所侷限,容易讓孩子以為感受只能被三種顏色簡化分類,卻難以表達感受的變化,以及那些可能延遲浮現的情緒。

「滴染感覺的紅綠燈」教案的發想

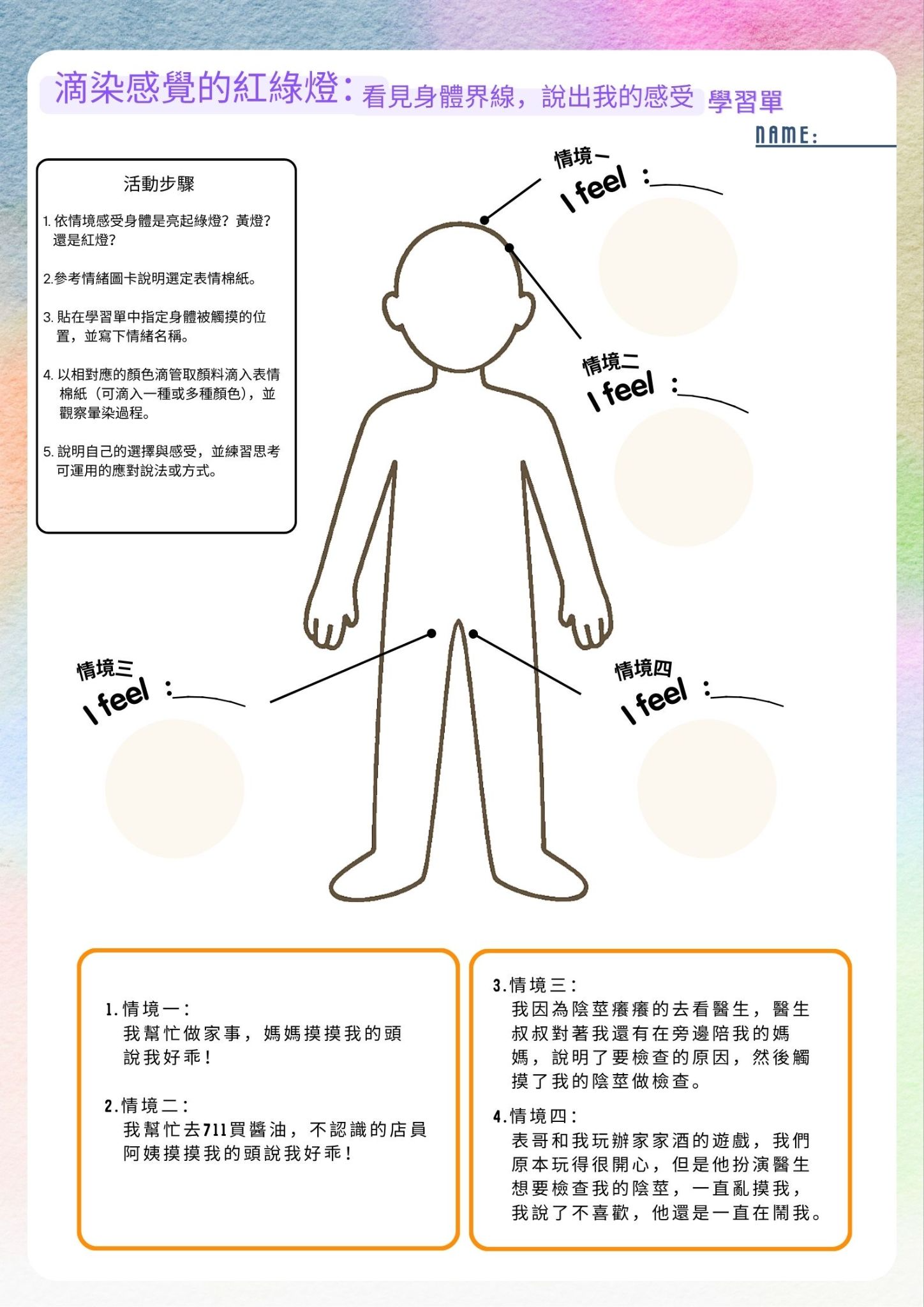

為了突破這些限制,我設計了「滴染感覺的紅綠燈」教案。在這個版本中,孩子不再被侷限於固定的紅、黃、綠三色,而是可以:

- 自行定義顏色意涵,自由選擇或混合顏色,表達獨特的情緒感受。

- 搭配表情圖卡,引導寫下情緒形容詞、畫下表情圖案,幫助孩子更精確地描述當下的情緒狀態。

- 透過顏料滴染創作,利用顏色的暈開與堆疊,呈現情緒的即時或延遲變化。

顏色可以一層一層地堆疊,像是先滴下一抹綠色,代表一開始覺得開心;過一會兒,又加上淡淡的黃色,因為心裡出現了猶豫;最後,再添上一點紅色,表示意識到自己其實不太舒服。

這樣的顏色變化,就像我們的感受一樣,不是每次都會馬上確定,有時需要經過一段時間才慢慢浮現,這是大腦和身體的保護機制,先確保我們安全,再讓情緒慢慢被察覺。

利用「滴染感覺的紅綠燈」教案,孩子能將原本抽象、複雜的情緒,轉化為「看得見、能討論」的形象。透過這個過程,理解情緒的改變是自然的、正常的,知道「不舒服都可以說出來、就算當下沒有反應過來、或是不敢說出來也不是自己的錯」。過程中,學會看見、接納,並妥善照顧自己的感受,進而更懂得尊重他人的感受,建立更溫暖、互相理解的連結。

在真實情境故事中,練習關係中的判斷與應對

課堂討論的故事並不應該只停留在繪本中,而是要更貼近生活。因此在教案中,我設計了四個真實情境故事,涵蓋日常互動與敏感場合,互動對象包括:熟悉或不熟悉的人、具有專業權威(如醫生)的對象、具有親密關係(如表哥)的家族成員等,幫助孩子在不同人際關係中練習判斷與應對,理解「不論對方是誰,只要不舒服就能拒絕」。

另外,我還特別安排了兩個組別皆觸摸同一個身體部位的設計,讓孩子比較不同情境下的反應,更深刻感受身體界線會隨脈絡變動的特性。

在情境故事的延伸討論中,也會引導孩子思考「脈絡」的重要性。例如:情侶間的親密行為多數是彼此同意的,但在某些情境下仍可以拒絕。透過如「我在公共場合不喜歡牽手,但在私下可以」的例子,孩子會明白,即使是熟悉或親密的人,在不同情境中感受與界線都可能不同,而這種差異完全值得被尊重。

從覺察開始,讓孩子的情緒與感受被看見

本教案是以「覺察感受→表達情緒→尋求幫助」為核心流程,陪伴孩子學會覺察並表達情緒,讓每一種感覺都能被看見、被理解,知道自己並不孤單,若遇到不安或不舒服時,總會有人願意傾聽、一起想辦法。即使一時說不出口,也可以用繪畫或情緒形容詞先記錄下來,再找值得信任的人分享。

當我們能真誠地面對自己的感受,就能讓世界多一分理解、多一分尊重,讓關係變得更溫暖、更自在。